つかみ:なぜ勉強は三日坊主になるのか?

「よし、今日から勉強を始めよう!」と決意したはずなのに、数日で途切れてしまった経験はありませんか?

これは意志の弱さではなく、脳の仕組みに原因があります。脳は変化を嫌い、現状維持を好む性質を持つため、新しい習慣は大きな負担となりやすいのです。

ではどうすれば続けられるのか?

答えはシンプルで、自分の行動タイプに合った習慣化テクニックを取り入れること。心理学と脳科学の知見に基づけば、勉強は「根性論」ではなく「設計」で続けられます。

▶️おすすめ記事

タイプ別・勉強習慣化テクニック

1. スモールステップ

- 対象:最初の一歩が踏み出せない人。

- 方法:「5分だけやる」と小さな行動から始める。

- 科学的根拠: 行動科学の研究(Lally et al., 2010)では、小さな行動の繰り返しが習慣化の核心であると示されています。またニューヨーク大学の研究では、人は課題が大きいほど先延ばしする傾向が強まると確認されています。最初の抵抗を突破することが継続のトリガーになるのです。

2. If-Then プランニング

- 対象:忙しく、まとまった時間が取れない人。

- 方法:「もしXをしたらYをする」と条件づける。

- 例)「コーヒーを飲んだらFP問題を1問解く」

- 例)「子どもを寝かしつけたらG検定の講義を聴く」

- 科学的根拠: ゴルヴィッツァー(1999)の研究では、If-Then プランを設定した人の実行率は91%に達し、通常の目標設定(35%)を大きく上回りました。さらにSheeranらのメタ分析(2006)は、この方法が健康行動から学習まで幅広く有効であることを示しています。脳は「条件」と紐付いた行動を自動処理しやすいため、忙しい日常にこそ向いています。

3. ガントチャートノート

- 対象:計画的に進めたい人。

- 方法:ガントチャートで進捗を可視化。

- FP → 9月中に過去問3周

- G検定 → 10月までに公式テキスト読了

- 診断士 → 2026年に向けて章ごとに管理

- 科学的根拠: Schultz(1997)のドーパミン予測誤差理論では、「目標までの進捗」が見えること自体がやる気を高めると説明されています。さらにBandura(1997)の自己効力感理論は、進捗の可視化が「できる」という感覚を強化することを裏付けています。

4. 曖昧な目標

- 対象:細かい計画に縛られるとストレスになる人。

- 方法:「週20〜40ページ」と幅を持たせる。

- 科学的根拠: ロック&ラザムの目標設定理論(2002)は「具体的目標の有効性」を説きますが、近年の研究(Shapiro et al., 2014)は柔軟な目標が継続性を高める場合もあると報告。失敗感を減らし、モチベーションを保ちやすくします。

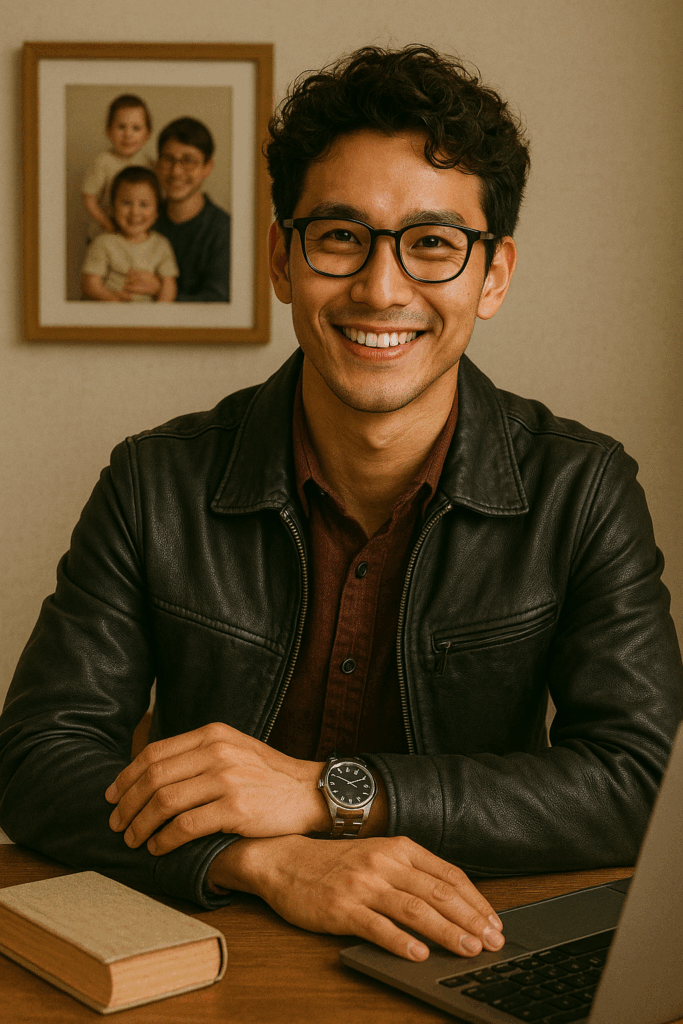

タイラー竹林はどうやる!

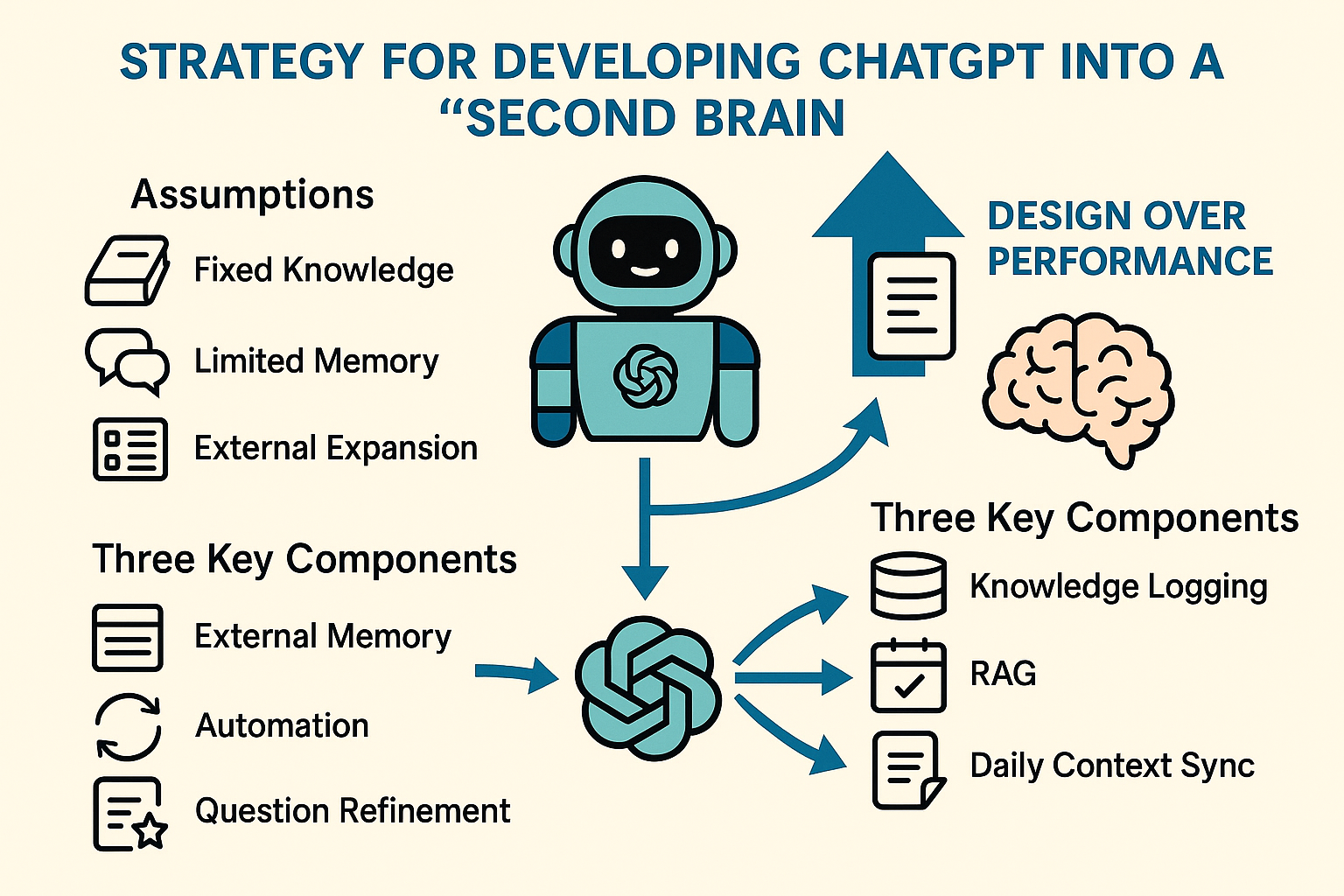

メイン戦略:ガントチャート × Notion

タイラー竹林はINTJらしく「戦略的に学習をデザインする力」を持っています。

NotionにFP・診断士・G検定を横断的にガントチャート化し、進度を見える化しましょう。これは単なる管理ではなく、ドーパミンと自己効力感を同時に刺激する仕組みです。

サブ戦略:If-Then プランニング

忙しい家庭環境では「すき間時間の自動化」が肝。

- 「出社前にニュースを読んだら診断士テキストを2ページ」

- 「ランチ後にコーヒーを飲んだらG検定の過去問を1問」 といったIf-Then プランで、日常ルーティンを学習の引き金に変えましょう。

結論

タイラー竹林に最適なのは、ガントチャートで全体を俯瞰し、If-Thenで日常を自動化するハイブリッド設計。これは科学的根拠に裏打ちされた「習慣のデザイン」であり、FP2級・診断士・G検定の同時並行学習を無理なく実現する最強の方法です。

コメント