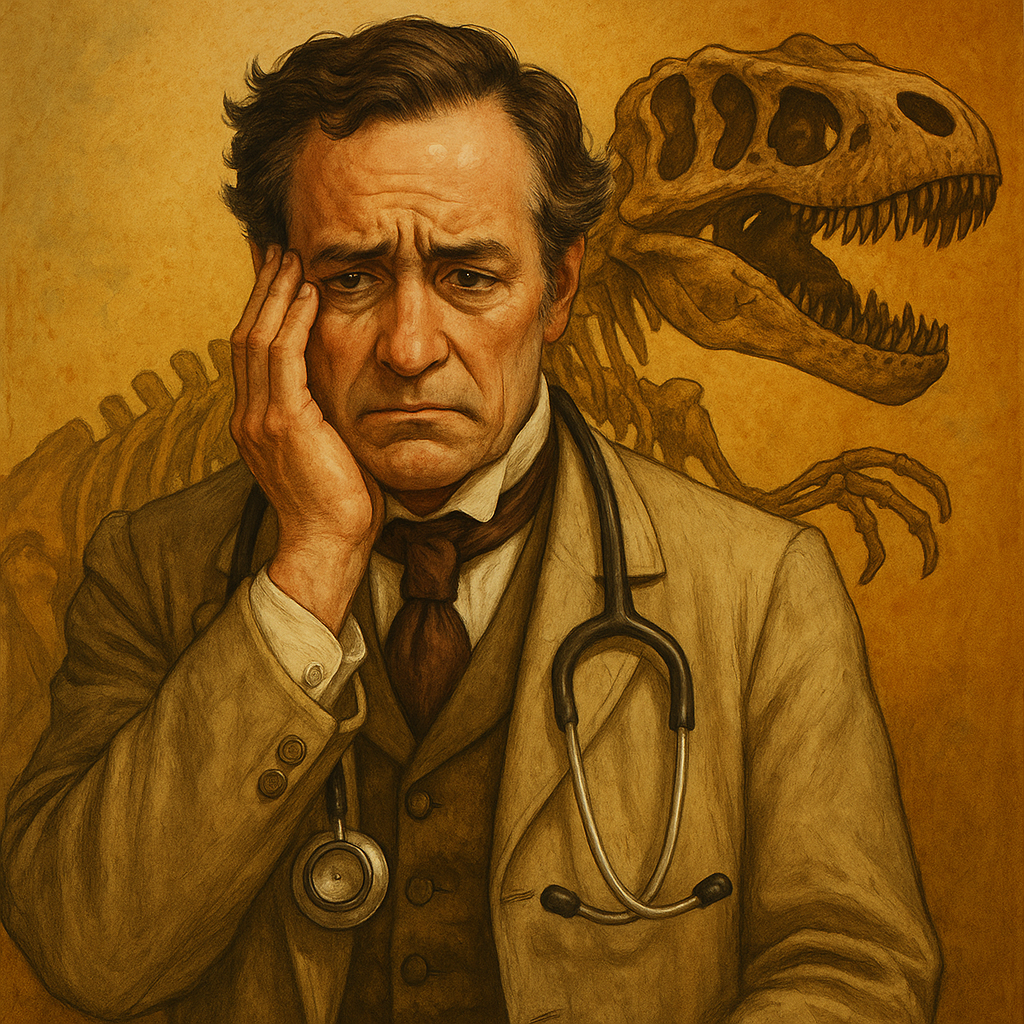

「このままでいいのか」と、キャリアに迷う瞬間は誰にでもあります。

昇進や転職、家庭との両立――答えのない問いに立ち尽くすとき、私たちは自分の歩む道を見失いがちです。

恐竜の発見に人生を懸けた人々もまた、社会からの嘲笑や孤独、理不尽な評価の中で揺れながら、それでも真理を追い求めました。彼らの姿は、現代を生きる私たちに「報われるかどうかではなく、自分が信じるものを貫く強さ」の大切さを教えてくれます。

このシリーズでは、恐竜研究に人生を賭けた人々の物語を通して、キャリアに悩むあなたに“自分らしい挑戦”を見つめ直すヒントをお届けします。

はじめに

「もし自分の発見が正しいと信じていても、誰からも認めてもらえなかったら?」

19世紀前半、恐竜研究の草創期にその苦悩を味わった人物がいた。

彼の名は ギデオン・マンテル。イグアノドンの歯を掘り当て、恐竜の存在を示した先駆者である。

だがその人生は、科学への情熱と孤立、そして肉体的な痛みに引き裂かれたものだった。

医師と化石収集家の二つの顔

マンテルは1790年、イギリス・サセックスで生まれた。医師として日々患者を診るかたわら、地元の地層を巡り化石を収集することに情熱を傾けていた。

1822年、彼の運命を変える小さな化石が現れる。

それは草食動物の歯に似ているが、サイズははるかに大きい。

後に「イグアノドン」と命名される恐竜の歯だった。

孤立する研究者

しかし、発見をすぐに信じてくれる人はいなかった。

当時の学会はロンドンの中心にあり、地方の開業医が突如主張する「未知の巨大爬虫類」は、権威ある学者から相手にされにくかったのだ。

マンテルは自宅の一室を博物館に改装し、標本を並べて一般公開した。だが経済的負担は重く、維持は困難を極めた。結局、貴重な標本の多くを売らざるを得なくなる。

「正しい発見」をしても、学術界に居場所を得られず、生活の現実にも追い詰められる。科学と生計の狭間で、彼の心は揺れ続けた。

肉体を蝕む痛み

さらなる苦難がマンテルを襲う。

馬車事故で脊椎を損傷し、以後は慢性的な激痛に悩まされることとなった。鎮痛薬に頼りながら、それでも彼は化石の研究を続けた。

「痛みは消えない。だが、化石に向かうことで私はまだ“生きている”と感じるのだ」

もしそんな言葉を彼が残していたなら、それは嘘ではなかっただろう。

栄誉は誰のものか

マンテルの功績は確かに大きかった。

しかし「恐竜(Dinosauria)」という言葉を定義したのはリチャード・オーウェンであり、歴史に名を残したのもオーウェンだった。

マンテルの名は次第に学会から遠ざけられ、彼自身は孤独を深めていった。

発見の重みは歴史を変えたが、その栄誉は必ずしも彼自身に返ってこなかった。

科学史に残した足跡

今日、「恐竜」という概念が子どもでも知っている常識になったのは、マンテルの発見があったからこそだ。

- イグアノドンの歯から「巨大な草食爬虫類」を見抜いた観察眼。

- 化石を自宅で展示し、学会の外から科学に貢献しようとした試み。

- 肉体の痛みに耐えながらも研究をやめなかった執念。

彼の生涯は報われなかった部分も多い。しかし「恐竜研究の父」のひとりとして、その影響は確かに科学史に刻まれている。

おわりに

ギデオン・マンテルの人生は、発見者の孤独と苦悩を象徴している。

真理を追うことは、必ずしも名誉や安定を保証しない。

だが、彼の残した歯の一片が「恐竜」という概念を開いたように、真理を追う人の努力は未来で必ず意味を持つ。

アニメ『チ。』の台詞が重なる。

「真理のために命を賭けるなんて、愚かだと思うか? でもな、人はそれを繰り返してきたんだ」

マンテルはまさにその“愚かさ”を生き抜いた。

だからこそ、彼の物語は恐竜と同じく、私たちに強烈な存在感を残し続けている。

コメント