はじまりの驚き──信じられない骨との出会い

「恐竜をはじめて発見した人って、自分自身の発見を信じることができないくらい驚いたんだろうな」

地中から掘り出された巨大な骨。

それはロマンあふれる瞬間であると同時に、発見者にとっては孤独で危険な闘いの幕開けでもあった。

▶️おすすめ記事

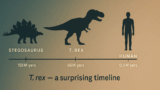

時系列で追う恐竜発見の歩み

- 1811年:メアリー・アニング(当時12歳)が兄とともにライム・レジスで魚竜(イクチオサウルス)の頭骨を発見。

- 1820年:アニング家の標本がロンドンで競売にかけられ、新聞に「イチュオサウルスの美しい標本を含む」と報じられる。

- 1822年:医師ギデオン・マンテルがイグアノドンの歯を発見。

- 1825年:マンテルが論文「Notice on the Iguanodon…」を発表、新属爬虫類として紹介。

- 1833年:マンテルがHylaeosaurus(ヒラエオサウルス)を記述。

- 1842年:リチャード・オーウェンが「Dinosauria(恐竜類)」を定義。恐竜という言葉が誕生。

- 1847年:メアリー・アニング死去。その後、彼女の業績は徐々に再評価される。

発見者たちの苦闘

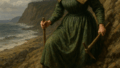

崖に挑んだ女性──メアリー・アニング

メアリー・アニング(1799–1847)は、ライム・レジスの貧しい家具職人の娘として生まれた。12歳のときに兄と掘り出した魚竜の化石は、彼女の人生を決定づける。

- 命がけの発掘

崖での採集は常に危険と隣り合わせ。1833年には土砂崩れで長年連れ添った犬を失い、自らも九死に一生を得た。手紙には「犬の死が私をひどく動揺させました。崩れた岩は私の足元まで迫り、あと一歩で同じ運命でした」と綴られている。 - 女性であるがゆえの壁

彼女の発見は学会で引用されたが、本人の名は残らなかった。当時の科学界は男性中心で、女性の学者は“存在しない”ことにされていたのだ。 - 生活と科学の板挟み

発見した標本を手放さなければ家計を維持できず、化石は学者やコレクターの手に渡り、栄誉も一緒に失われていった。彼女にとって化石は「科学の夢」であると同時に「食卓の糧」でもあった。

それでもアニングは掘り続けた。その執念が後に「恐竜研究の母」と呼ばれる基盤を築いた。

痛みに耐えた医師──ギデオン・マンテル

ギデオン・マンテル(1790–1852)は開業医として働きながら化石を収集していた。彼が発見したイグアノドンの歯は、恐竜研究の扉を開いた。だがその道は平坦ではなかった。

- 資金難と孤立

化石収集と研究にかかる費用は莫大で、家計は破綻寸前。自宅に開いた博物館は維持できず、結局標本を売却する羽目になった。 - 事故と慢性の激痛

馬車事故で脊椎を損傷し、以降は痛みと共に生きた。鎮痛薬に頼りながらも研究を続けたが、肉体的苦痛は彼の精神も削っていった。 - 功績の“横取り”

「恐竜」という名称を定義したリチャード・オーウェンは、マンテルの発見を基にしながらも、功績を自らの名に結びつけた。歴史に残ったのはオーウェンであり、マンテルは次第に影を落としていく。

マンテルの人生は、科学への愛と現実の壁に引き裂かれた物語だった。

名誉と欲望の戦場──ボーン・ウォーズ

19世紀後半、アメリカではオスニエル・マーシュとエドワード・コープの「ボーン・ウォーズ(骨戦争)」が勃発した。

- 熾烈な競争

誰が先に新種を発見するかをめぐり、互いに発掘を妨害し、中傷記事をばらまき、時には標本を破壊した。 - 光と影

その結果、数百種の恐竜が記録され、古生物学は飛躍的に進んだ。しかし誤解釈や杜撰な復元も大量に生まれ、学界は混乱した。 - 人間臭い科学

これは科学史に残る最大の競争劇だが、同時に「科学者もまた人間である」ことを示す象徴的な事件だった。

世界観を変える思想的土壌

地動説が開いた視野

「地球は宇宙の中心ではない」という発想が広まるにつれ、自然を“観察して理解する”姿勢が強まった。

(出典:National Academies, Encyclopedia Britannica, Wikipedia)

“深い時間”の衝撃

- ジェームズ・ハットン、チャールズ・ライエルが示した「地球は数百万年以上の歴史を持つ」という理論。

- 聖書的な短い時間枠ではなく、膨大なスケールの歴史を想定できるようになった。

- この考えが恐竜の存在を受け入れる基盤となった。

(出典:Wikipedia)

化石が“珍品”から“常識”へ

- 自然史博物館や学術誌が整備され、化石は「珍しい石」から「学問の証拠」へ。

- 天文学や物理学の観察主義が古生物学に波及し、恐竜研究の説得力が増した。

- 産業革命と啓蒙思想で自然への関心が広がり、博物館展示や博覧会が恐竜を市民のロマンに変えていった。

新聞と論文が伝えた“衝撃”

- 1820年 ロンドン新聞:「アニング家のコレクションにはイチュオサウルスの美しい標本が含まれる」

- 1825年 マンテルの論文:「Notice on the Iguanodon, a newly discovered fossil reptile…」——“新しい化石爬虫類”として学会に響いた瞬間。

- 1833年 アニングの手紙:「Perhaps you will laugh when I say that the death of my old faithful dog has quite upset me… it was but a moment between me and the same fate.」

発見のニュースは、科学者だけでなく一般市民にも衝撃を与えていた。

まとめ──恐竜が教えてくれるもの

今日では子どもでも「恐竜は昔いた」と知っている。

だがその常識の背後には、崖で命を懸けた女性、痛みに耐えた医師、名誉を求めて争った学者、そして地動説や“深い時間”という思想の広がりがあった。

アニメ『チ。』の言葉を借りれば――

「真理のために命を賭けるなんて、愚かだと思うか? でもな、人はそれを繰り返してきたんだ」

恐竜の歴史は、真理を信じた人間の愚かで美しい営みそのものなのだ。

コメント