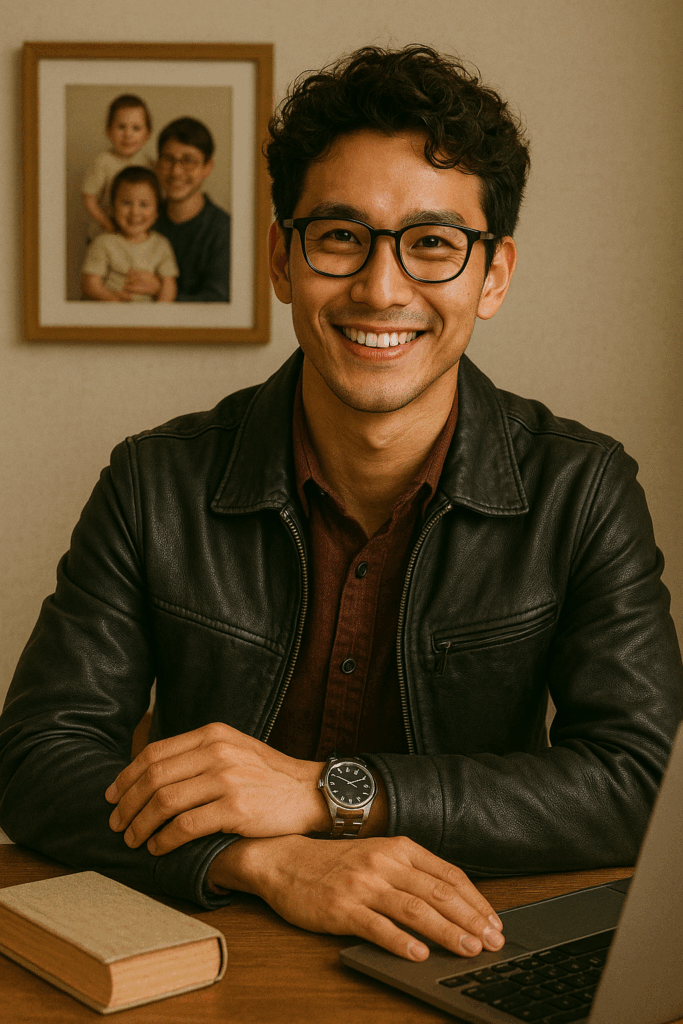

筆者紹介

私は30代後半の会社員です。もうすぐ第二子が誕生します。

つわり、腰痛、眠れない夜――妊娠中の妻を支えながら、ふと考えました。

「なぜ人間の子宮は、何度も妊娠と出産を繰り返せるのだろう?」

気になって調べてみると、医学的な仕組みや進化人類学の研究から多くのことがわかりました。そして最後には、「理屈以上に大切なのは妻への感謝」というシンプルな答えにたどり着いたのです。

人間の子宮は複数回の妊娠に耐えられる構造を持つ (医学的には)

医学的な仕組み

- 妊娠末期、子宮は約500g以上に拡大。出産後は数週間で70g程度に戻る「復古」機能を持つ。

- 子宮内膜は毎回リセットされ、新しい命を迎える準備ができる。

複数回出産のリスク

- 出産を重ねることで 子宮脱・癒着胎盤・帝王切開瘢痕部の破裂 などのリスクは高まる。

- 母体年齢の上昇により 妊娠高血圧症候群や糖尿病 などの合併症も増加。

→ 現代の医療サポートがあってこそ、複数回の妊娠・出産は安全に行えるといえます。

進化人類学から見る「なぜ人間は複数回出産するのか」

ヒトとチンパンジーの比較

- 妊娠期間はチンパンジーで約226日、ヒトで約266日。大きな差はない。

- しかしヒトの赤ちゃんは 未熟(アルトリシャル) な状態で生まれ、自立までに10年以上を要する。

出産間隔(IBI)の違い

- チンパンジーやゴリラの出産間隔は約6年、オランウータンでは8年。

- ヒトは狩猟採集社会で3〜4年、農耕社会では2年程度と格段に短い。

協同繁殖(Cooperative Breeding)

- ヒトは「母親一人」ではなく 父親・祖父母・きょうだい・コミュニティ が子育てを分担。

- この仕組みによって母親の負担が軽減され、複数回出産する戦略が可能になった。

夫ができる“協同繁殖タスク”チェックリスト

夫が妊娠中の妻のためにできるのは、少しでも「協同繁殖」をよくすることだけ見たいです。

では、我々夫には何ができるのか。チェックリストにしてみました。

身体サポート

- 夜間授乳後の片付け

- 上の子の送り迎え・入浴・寝かしつけ

- 家事を「手伝う」ではなく「担当」として引き受ける

情報・意思決定

- 健診に同行して医師の説明を共有

- 出産・産後ケアの情報を収集し、選択肢として提案

- 家計・休暇計画を妻と共に設計

精神的サポート

- 「ありがとう」「頑張ってるね」と言葉で伝える

- 「大丈夫?」ではなく「何をしたら楽になる?」と具体的に聞く

- 妻を「母親」としてだけでなく「一人の人間」として尊重

社会的ネットワーク

- 親族や友人に協力を依頼

- 職場に理解を求め、休暇や時短勤務を活用

結論:理屈よりも「感謝」を

人間の子宮が複数回の妊娠に耐えられるのは、医学的にも進化的にも説明できます。

しかし――どんなに小難しい論文を読んでも、最後にたどり着く答えは一つでした。

「実際にその負担を背負い、命をかけて妊娠してくれているのは、目の前の妻その人だ」

だから私はこう伝えたいのです。

「本当にありがとう。人間の体が複数回の妊娠に耐えられるのは進化の力。

でもその力を実際に使ってくれているのは、君なんだ。」

コメント