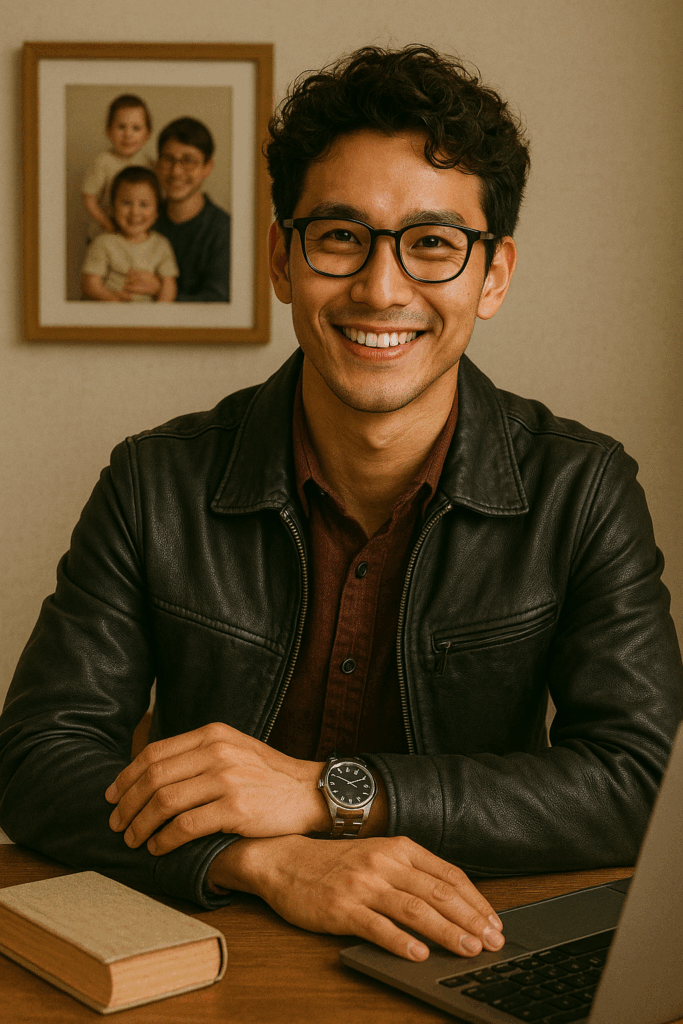

筆者紹介

私は心理学や自己分析を日常生活に取り入れている30代会社員です。家庭を持ち、子育てや仕事に追われる中で、どうしても「料理が億劫だ」と感じる瞬間がありました。

なぜ男性は料理を面倒に感じるのか

そもそも、男性にとって食料を得ること(現代ではお金を稼ぐこと)が目的であり、料理はその目的を達成するための単なる手段だったのではないか? という疑問を抱いたのです。一方で、女性にとっては「料理によって稼ぎ手である男性の体力を回復させること」が家庭内での役割となり、料理自体が目的化していたのではないでしょうか。

「本当にその進化心理学的な違いが、男性が料理を面倒に感じる理由なのか?」

「あるいは単なる思い込みにすぎないのか?」

今回はこの仮説を出発点にしながら、心理学・社会学・脳科学の視点で検証し、最終的には「未来の自分に集中する思考法」に結びつけてみたいと思います。

男性はなぜ料理を面倒に感じるのか

進化心理学的な仮説

人類史の大半で、男性は狩猟や外での労働を通じて「食料=成果」を得ることが役割でした。料理はその成果を口にできる状態にするための過程にすぎず、目的意識の対象にはならなかったと考えられます。

一方で女性は家庭内で食材を調理し、家族の体力を維持することが役割。したがって料理そのものが「目的化」しやすかった、と説明できるのです。

次の一歩:この仮説を自分の家庭に照らして考えてみましょう。

科学的視点からの検証

社会的役割の影響

確かに歴史的には「男性=外で稼ぐ/女性=家庭で料理」という役割分担がありました。しかし現代社会では共働きが一般化し、役割分担は大きく崩れています。にもかかわらず「男性は料理が苦手・面倒」というイメージが残っているのは、文化的な刷り込みの影響が大きいといえます。

脳科学的な違い

研究によれば、男性は「システム化志向(systemizing)」が強く、女性は「共感化志向(empathizing)」が強い傾向がある(Baron-Cohen, 2002)。このため、男性は「キャンプ飯やBBQのようにシステム化できる料理」にのめり込む一方、日常の繰り返し作業にはモチベーションを見出しにくいのです。

実際の行動観察

家庭科の授業でさえ「男子は実験のように計量を厳格にこなす」「女子は味見や感覚で調整する」といった違いが見られるという調査もあります(文科省教育調査, 2019)。つまり進化心理学だけでなく、学習環境や文化が料理への態度を左右している可能性が高いのです。

次の一歩:自分が「面倒派」か「こだわり派」かを観察し、背景にある理由を振り返ってみましょう。

仮説の結論と意識の切り替え

今回の検証から言えるのは、**「男性は料理を面倒に感じやすいのは進化心理学的に一理あるが、それだけでは説明できない」**ということです。文化的背景、性格特性、社会的役割の変化が重なり合っているのです。

次の一歩:料理を“未来の投資”と捉え、自分なりの仕組みをひとつ作ってみましょう。

だからこそ大事なのは、「過去や他人」ではなく「未来の自分」にフォーカスすること。料理に億劫さを感じても、仕組み化(献立テンプレ化)や意味づけ(家族の未来をデザインする行為)をすれば、INTJ的な強みを活かして前向きに取り組めるようになります。

まとめ

- 男性は狩猟や稼ぎを目的化してきた歴史的背景から、料理を「手段」と見やすい

- 女性は家族の体力回復を担う役割から、料理を「目的」として捉えやすかった

- ただし現代では社会的役割や文化、性格特性の影響が大きく、単純に進化心理学だけでは説明できない

- 解決策は「未来の自分に集中」し、仕組み化して楽しさや成果につなげること

次の一歩

- 料理を「未来の健康」や「家族の信頼」につながる投資と再定義する

- 簡単な献立テンプレを作り、意思決定の負担を減らす

- 自分の料理観が「面倒派/こだわり派」どちら寄りか観察してみる

コメント